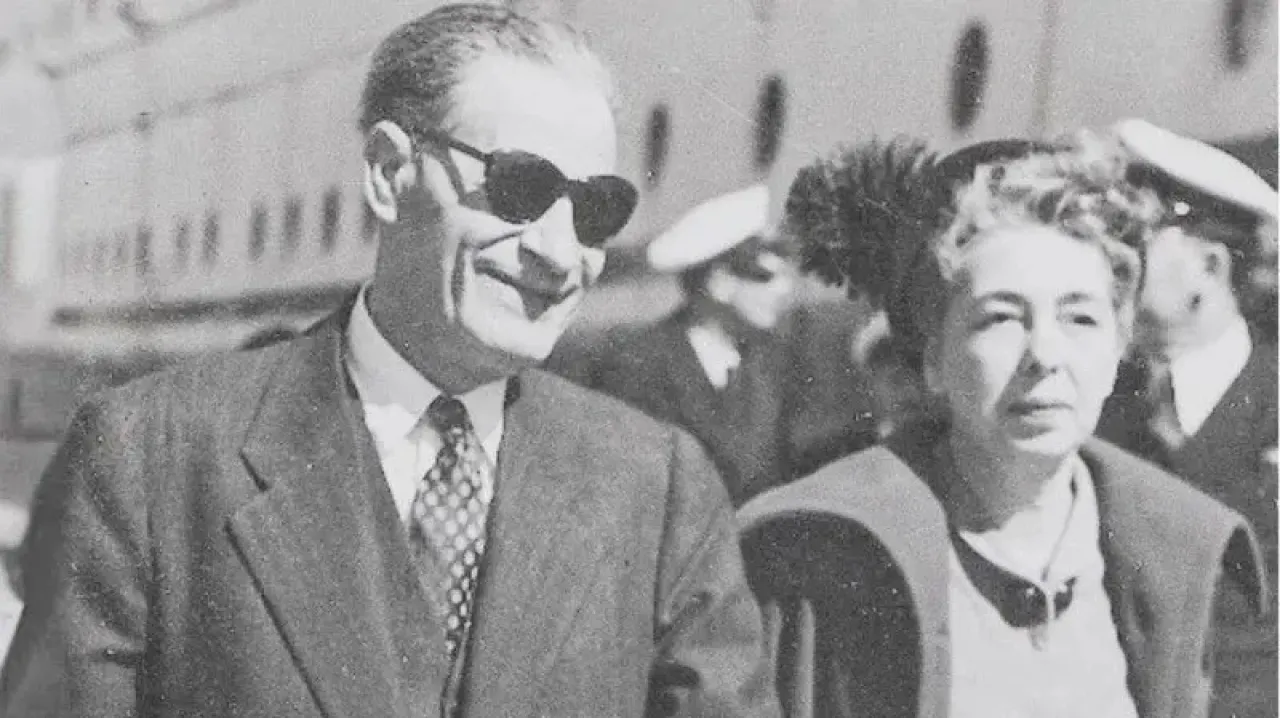

خبرني - قال عنها إنها "المرأة التي أبصرتُ بعينيها"، وقالت عنه بعد رحيله: "كنتَ صلابتي، كنتَ تحميني، وها أنا ذي بلا دفاع!".

حين كان الحب أسير القيود والعادات الصارمة في الشرق والغرب، بزغت قصة حب من نوع نادر، نسج خيوطها شاب مصري مسلم كفيف أبصر بنور الفكر، وشابة فرنسية مسيحية أبصرت بقلبها ما لم تبصره العيون. إنها قصة حب عميد الأدب العربي، طه حسين، وسوزان بريسو، تلك العلاقة التي تجاوزت حدود الدين والجغرافيا والثقافة، وأصبحت شهادة حيّة على أن الحب النقي لا يحتاج لحاسة البصر، بقدر ما يحتاج إلى أن يُولد في الأعماق، وينمو على صدق العطاء.

حين التقت سوزان المثقفة الطالب طه حسين خلال رحلة دراسته في فرنسا، أُعجبت به رغم إعاقته البصرية واختلاف ثقافتهما ودينهما، فأحبته حباً فريداً، وساندته لا كحبيبة وزوجة فحسب، بل كرفيقة عمر ومُلهمة طوال مشواره، فقرأت له الكتب، وكتبت له بيدها، وأدارت شؤونه، فكانت عينه التي رأى بها نور العالم، في واحدة من أرقى وأعمق قصص الحب في تاريخ الأدب الحديث.

وتذكر أمينة مؤنس طه حسين، حفيدة عميد الأدب العربي، في مقدمة الطبعة الجديدة لمذكرات جدتها سوزان، بعنوان "معك: من فرنسا إلى مصر (قصة حب خارقة) سوزان وطه حسين (1915-1973)"، نقلاً عن مذكرات والدها غير المنشورة، بعنوان "ذكرياتي"، وصفاً لعلاقة حب أمه سوزان بوالده قائلاً إنها كانت "الرفيقة الرائعة خلال أكثر من ستين عاماً لمصري أعمى صار أكبر كاتب عربي في القرن العشرين، اشتُهر في بلده بسبب كل ما حققه في مجال التعليم والعلوم والثقافة، وأنشأ الجامعات والمعاهد العلمية عبر العالم، وكُرّم في الشرق مثلما كُرّم في الغرب".

ويضيف: "كانت (سوزان) على الدوام إلى جانبه، راعيةً، مخلصةً، محبةً. واسته وشجعته حين كانت الأمور تسوء (ويعلم الله كم كانت تسوء!) وشاركته بكل تواضع نجاحاته وانتصاراته. وساعدته على التغلب على عاهته، على أن يصير ما كانه، على أن يتناول الطعام على موائد الملوك، على أن يتلقَّى ضروب الثناء والتكريم في أوروبا، وفي الشرق، وفي كل مكان. كانت حاضرة دوماً حين كان بحاجة إليها، وقد قال هو نفسه إنه لولا زوجتُه لما كان شيئاً".

"سوزان قبل طه حسين"

ولدت سوزان هيلويز بريسو في 26 أبريل/نيسان عام 1895، في بلوزيني-سور-أوش، في كوت دور، وجرى تعميدها الكاثوليكي في 19 مايو/آيار من العام نفسه على يد خالها الأب جوستاف فورنييه، الذي كان راعيها.

كان أبوها ألبير فليكس آندروش بريسو، يبلغ من العمر 25 عاماً عند ولادة ابنته، وكان يعمل محاسباً، أما أمها، آن مرغريت بريسو، فكانت في عمر 24 عاماً وربة منزل.

ويقول المؤرخان الفرنسيان، زينا ويغان وبرونو بونفار، في دراستهما عن سوزان ومذكراتها: "على الصعيد المادي، بدأت حياة ألبير بريسو ومرغريت فورنييه الزوجية بداية سعيدة، كان ألبير يعمل محاسباً، ولا نعلم أين تعلم هذه المهنة، ولا ضمن أي شروط كان يمارسها، كل ما نعلمه، أنه في عام 1889، قبل تجنيده، بحسب ملفه العسكري، كان موظفاً في الضرائب".

وفي عام 1900، حين لم تكن سوزان قد تجاوزت سن الخامسة من عمرها، أنقلب كل شيء وحدثت صدمة كبيرة لوالدها عندما صدر حكم قضائي بناء على طلب من أحد الدائنين، وأشهرت محكمة التجارة إفلاس "المدعو بريسو، الذي يعمل في مهنة التحصيل المصرفي في بلينيي سور أوش"، وتسبب هذا الحكم القضائي في انهيار كبير في حياة الأسرة، بل أصبحت سوزان وشقيقتها ماري أندريه، أمام مصير مجهول.

وتقول زينا ويغان وبرونو بونفار: "لا نعلم شيئاً تقريباً عما حدث للأسرة خلال الفترة بين 1900 إلى 1906، ومعلوماتنا عن ألبير بريسو، مصدرها ملفه العسكري، ففي أغسطس/آب 1901، انتقل إلى منطقة سان آمان مونترون، وسكن في شارع بور تموتان وصار مرتبطاً بمنطقة بورج العسكرية".

ويضيف المؤرخان الفرنسيان، من واقع استنتاجهما، أن سوزان "حصلت على الشهادة الابتدائية في بروغمون، في عام 1906، وكان عمرها في ذلك الوقت 11 عاماً"، ويلفتان إلى أنهما بمواصلة البحث في حياة سوزان فقدا أثرها من جديد، كما "لم تعد (سوزان) ولا شقيقتها تسكنان في عام 1911 لدى جدَّيهما، وليس في ذلك ما يثير العجب، لأن الوقت كان قد حان منذ عدة سنوات على الأقل بالنسبة إلى سوزان كي تتابع دراساتها الثانوية".

ظهرت سوزان في السجلات من جديد، وعثر المؤرخان على سوزان بريسو "تلميذة في ثانوية مونبلييه... ويشير دفتر توزيع الجوائز سنة 1913 إلى أنها حصلت هذه السنة على شهادة نهاية الدراسة الثانوية، بتقدير جيد، وعلى القسم الأول من البكالوريا، اللغة اللاتينية/اللغات الحية (إنجليزية-إيطالية)، ويشير أيضاً إلى أنها حصلت على جائزة جيمس هايد لحصولها على أعلى الدرجات في تقييم مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة نهاية الدراسات الثانوية".

وبعد مونبلييه وشهادة نهاية الدراسات الثانوية والبكالوريا، يعثر المؤرخان مرة أخرى على سوزان في ثانوية فنلون بباريس التي سجلت فيها بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1913 و31 ديسمبر/كانون الأول عام 1914، في القسم السادس آداب (لغة إنجليزية)، بغية الاستعداد لدخول مسابقة الالتحاق بمدرسة المعلمين العليا بسيفر، برفقة صديقتها الحميمة، إيرين فالييه، من منطقة سافوا، المولودة بتاريخ الأول من يوليو/تموز 1895 بشامبيري، والتي ستكون إحدى الشهود، فيما بعد، على زواج سوزان وطه حسين في أغسطس/آب 1917.

توقفت سوزان عن استكمال دراستها بناء على طلب من أمها لتعود إلى مونبلييه عام 1915، كي تكون في مأمن من القصف الألماني، خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وربما كانت تنوي، بحسب رأي المؤرخين الفرنسيين، استئناف دراستها بعد فترة للإعداد لخوض مسابقة تسمح لها بالحصول على درجة معلمة في التعليم الثانوي العام للفتيات.

"حين ينبض الحب في عتمة الحياة"

عندما لجأت سوزان بريسو وعائلتها إلى مدينة مونبلييه، عثرت على فرصة عمل هناك لقراءة النصوص لطالب دراسات عُليا كفيف، يدعى طه حسين.

ويقول مؤنس طه حسين، نقلاً عن حديث مع الكاتب اللبناني شربل داغر منشور تحت عنوان "على خطى طه حسين" في مجلة "ذا يونسكو كوريير"، عدد مارس/آذار 1990، التي تصدرها منظمة اليونسكو: "بما أن والدي كان كفيفاً، فقد كان بحاجة إلى من يساعده في اللغة الفرنسية ويقرأ له، فوضع إعلاناً في إحدى الصحف المحلية، فتقدّمت سوزان للوظيفة، لكنها لم تكتف بالقراءة له فقط، بل كانت ترافقه إلى محاضراته في كلية الآداب في جامعة مونبيليه، وعندما انتقلا إلى باريس، كانت تمشي بجانبه يداً بيد من مكان سكنه إلى السوربون".

وتقول سوزان طه حسين نفسها في مذكراتها "معك: من فرنسا إلى مصر"، التي كتبتها بعد وفاة طه حسين بناء على مقترح من الفرنسي جاك بيرك، أستاذ التاريخ الاجتماعي والحضاري في الكوليج دو فرانس، وترجمه من الفرنسية بدر الدين عرودكي: "أول مرة التقينا فيها كانت في 12 مايو/آيار 1915 في مونبلييه (ومنذ زواجنا كنا نحتفظ لهذا اليوم بوضع خاص). لم يكن ثمة شيء في ذلك اليوم ينبئني بأن مصيري كان يتقرر، ولم يكن بوسع أمي، التي كانت بصحبتي، أن تتصور أمراً مماثلاً" .

وتضيف: "كنت في شيء من الحيرة، إذ لم يسبق لي في حياتي أن كلمتُ أعمى. لقد عدتُ إليه أزوره بين الحين والآخر في غرفته التي كانت غرفة طالب جامعي. كنا نتحدث وكنت أقرأ له بعض الفصول من كتاب فرنسي. ولعل القدر كان قد أصدر قراره بالفعل، فقد كان هناك أعمى آخر، هو الأستاذ الإيطالي الذي كان يدرّس له اللغة اللاتينية، قد أدرك ذلك وقال له: سيدي هذه الفتاة ستكون زوجتك".

كان طه يطلق على سوزان لقب "الصوت العذب"، نظراً لعذوبة صوتها أثناء قراءتها له وهو يعمل على إتقان لغته الفرنسية، إذ لم تكن جميع المراجع الدراسية متاحة بطريقة "برايل"، وقد أفصح في مذكراته الذاتية "الأيام"، عن أن القلق لم يعرف طريقاً إلى قلبه منذ اللحظة التي سمع فيها ذلك "الصوت العذب" لأول مرة.

سجل طه حسين إحساسه الأول بسوزان قائلاً: "وإذا هو (أي طه حسين) لا يعرف الوحدة ولا يجد الوحشة حين يخلو إلى نفسه إذا أظلم الليل، وكيف تجد الوحدة أو الوحشة إلى نفسه سبيلاً، وكيف تبلغه تلك الخواطر التي كانت تؤذيه وتضنيه وتؤرِّق ليله، وفي نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه البرَّ والحنان، ويقرأ عليه هذا الأثر أو ذاك من روائع الأدب الفرنسي القديم؟"

ويضيف: "سمع الفتى (أي طه حسين) ذلك الصوت يقرأ عليه شيئاً من شعر راسين ذات يوم. فأحس كأنه خُلق خلقاً جديداً، ومنذ تلك الساعة التي سمع فيها ذلك الصوت لم يعرف اليأس إلى نفسه سبيلاً".

شعر الطالب طه حسين منذ لقائهما الأول بإحساس عميق بأنها ستكون امرأة حياته. وفعلاً، وبعد فترة من الزمن، رغب طه وسوزان في الزواج، لكن واجهتهما عقبات.

وتتذكر سوزان ما قاله لها طه ذات يوم: "(اغفري لي، لابد أن أقول لك ذلك، فأنا أحبكِ). صرخت وقد أذهلتني المفاجأة بفظاظة: (ولكني لا أحبك!) كنت أعني الحب بين الرجل والمرأة ولا شك. فقال بحزن (آه، إنني أعرف ذلك جيداً، وأعرف جيداً كذلك أنه مستحيل)".

وتضيف في مذكراتها: "ويمضي زمن، ثم يأتي يوم آخر أقول فيه لأهلي إنني أريد الزواج من هذا الشاب. وكان ما كنت أنتظره من رد الفعل: (كيف؟ من أجنبي؟ وأعمى؟ وفوق ذلك كله مسلم؟! لا شك أنك جننت تماماً".

ويقول مؤنس طه حسين: "عائلتها كانت مصدومة من فكرة زواجها بطالب مصري، ليس فقط لأنه فقير ومسلم، بل لأنه كفيف أيضاً. لكن والدتي رفضت التراجع. فقام أحد أعمامها، وكان كاهناً ذكياً ومثقفاً، بالخطوة الحاسمة. بطلب من جدتي، طلب ساعة يخلو فيها مع والدي. ذهبا في نزهة، وكان الكاهن ممسكاً بذراع أبي، يتحدثان في أمور شتى. وعندما عادا، قال الكاهن لشقيقته: لا تقلقي! بل بالعكس، يجب أن تفرحي. هذا الشاب عبقري. وسوزان كانت تعرف ذلك بالفعل. وتزوّجا في الثاني من أغسطس/آب 1917".

وفي غضون خمس سنوات، وبدعم من سوزان، حصل طه حسين على شهادة الليسانس، ثم دبلوم الدراسات العليا في موضوع عن تاكيتوس، واجتاز بنجاح امتحان "الأغريغاسيون" التنافسي لتأهيل أساتذة الجامعة، كما نال شهادة الدكتوراه عن رسالته البحثية عن المؤرخ العربي في القرن الرابع عشر، ابن خلدون، الذي يعد مؤسس علم الاجتماع، كما أتقن اللغتين اليونانية واللاتينية.

"قلب واحد وديانتان"

رغم أن سوزان بريسو كانت مسيحية كاثوليكية الإيمان وطه حسين مسلم العقيدة، إلا أن اختلاف الديانة لم يكن عائقاً أمام قصة حبهما النادرة، بل على النقيض من ذلك، صار الاختلاف أرضية مشتركة وخصبة لحوار داخلي عميق، ونقطة التقاء بين روحين تجاوزتا حدود الطقوس والمذاهب، وسكنتا في فضاء أرحب يفيض بالفهم والاحترام المتبادل.

لم ترغب سوزان يوماً في أن تغيّر قناعات طه، ولم يسع هو لزعزعة إيمانها، بل احترما بعضهما بعضاً، فصار الحب بينهما جسراً من الاحترام والرفقة والمثابرة، وأثبتا أن ما يجمع القلوب أعمق بكثير من أن تفرّقه المعتقدات الدينية، وأن الإرادة الصادقة قادرة على بناء بيت واحد، تسكنه روحان في سلام لا يعرف سبيلاً للانقسام.

وتتذكر سوزان في الثالث من يونيو/حزيران في مذكراتها قائلة: "بالأمس كان (عيد) العنصرة، ومرة أخرى ترد إلى خاطري بصفاء بالغ ذكرى العنصرة في (غاردونيه) كنت قد استمعت إلى القداس في الكنيسة من الأعلى، وكان القس العجوز قد قرأ إنجيل يوحنا. كان الصباح رائعاً، وكان كل شيء نديّاً وجميلاً: السماء، والبحيرة، والأشجار، والأزهار. كل شيء يبهر البصر، وكنتُ أنحدر نحو الفندق وأنا أتلو بيني وبين نفسي (قول المسيح): سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم (إنجيل يوحنا27:24)".

وتضيف: "وإذ أذكر اليوم هذا الصباح، أفكر بهذا التوافق الخفي الذي وحّدنا دوماً في احترام كل منّا لدين الآخر. لقد دُهش البعض من ذلك، في حين فهم البعض الآخر، إذ رأى أن بوسعي أن أردد صلاتي على حين أستمع إلى القرآن في الغرفة المجاورة، ويصدفني اليوم أن أفتح المذياع لأستمع إلى آيات من القرآن عندما أبدأ في تسبيحي، بل إني لأسمعه على كل حال في أعماق نفسي".

وتقول سوزان، متذكرة طه حسين مخاطبة إياه في نفسها: "كنت غالباً ما تحدثني عن القرآن، وتردد لي البسملة التي كنت تحبها بوجه خاص. وكنت تقرأ التوراة، وكنت أتحدث أنا عن يسوع. كنت تردد في كثير من الأحيان: (إننا لا نكذب على الله)، لقد قالها القديس بولس. لا شك أننا لا نكذب على الله، وويل للمكذبين".

كما كتبت سوزان عن زيارة قاما بها معاً ذات مرة إلى القدس، ولخّصت تجربتهما الغنية في زواج بين ديانتين قائلة: "لم يكن فندقنا بعيداً عن كنيسة القيامة، كان الوقتُ وقت عيد الفصح والحج... وصلينا (سوزان وطه)، كل في قلبه، في مسجد عمر وفي الجثسيماني".

وتتذكر: "في كثير من المرات التي كنا نتحدث فيها، كان يستشهد ببيت من الشعر أو بمثل أو بآية من القرآن الذي كان يحب أن يقرأه لي وأن يترجمه لي".

"تلاحم روحي"

كان الارتباط الأسري بين سوزان وطه حسين ارتباطاً فريداً بلغ حد التلاحم بما جعل لحظة الابتعاد بينهما مؤلمة كالجُرح المفتوح، ولم يكن وجودهما في منزل واحد مجرد ترتيب حياتي، بل كان ضرورة روحية لكل منهما، لا يهدأ قلب أحدهما إلا بوجود الآخر بقربه.

فإذا اضطرت سوزان للسفر أو الابتعاد لسبب قهري، كان طه يعيش أيامه كأن الحياة فقدت معناها، ينهكه الشوق، ويؤلمه الغياب، وتُصبح الدقائق أثقل من أن تُحتمل، أما هي، فكانت لا تهنأ بشيء إلا حين تعود إلى طه، إلى تلك الوحدة الحميمة التي جمعت بينهما كأن لا فكاك منها. كان بيتُهما عالماً لا يُبنى إلا بوجود الاثنين معاً، وكل غياب كان شرخاً لهذا العالم، وجرحاً في قلب الأسرة التي لم تعرف يوماً سبيل الانفصال.

بعد ولادة طفليهما، مؤنس وأمينة، وبسبب هشاشة وضعهما الاقتصادي، اضطرت الأم والطفلين إلى قضاء ثلاثة أشهر في فرنسا، وكان ذلك أمراً بالغ الصعوبة على الزوجين.

وكتبت سوزان تقول: "أخيراً اتخذنا قرارنا: سأرحل مع الطفلين، حزينة القلب فاقدة العقل لمجرد فكرة ترك طه لعناية أصدقاء لا شك في إخلاصهم لكنهم لا يعرفون قط كيف يجب القيام بها. وكنت أتخيّل جيداً كل المصاعب التي كان سيواجهها في كل لحظة. ومن حسن الحظ أن كان له سكرتير يعرف عاداته تماماً، وكان ذكياً مستقيماً طيب القلب، وقمت بتنظيم الوجبات التي كان يُؤتى بها من البيت الذي كنا نسكن فيه نفسه".

وتضيف: "كانت هذه الأشهر الثلاثة من الفراق مؤلمة، وكنتُ أشكو باستمرار متوقعة تراجع طه عن قرار سفري، وهو الذي كان قد قبل بل طالب بسفري من أجل صحة زوجته وطفليه، تاركاً بذلك نفسه لوحدة أكثر شناعة بالنسبة له بمئة مرة منها بالنسبة إلى إنسان آخر غيره".

وتقول سوزان: "كنا، خلال هذه الأشهر الثلاثة، نتبادل الرسائل كل يوم. كانت رسائله تحكي لوعة الغياب، وتنطق بشجاعته وحبه وهيامه ببلده، وتصور مشاريعه وأحلامه والأحداث التي كان يقص عليّ تفاصيلها مع شيء من السخرية أو المرح أو العنف".

وأوردت في مذكراتها عدة مقاطع من رسائل طه حسين، التي تشهد على عاطفة ومشاعر رقيقة، كما تكشف عن حدة طباعه، كهذا المقتطف من إحدى الرسائل: "أود لو أصف لكِ ضيقي عندما تركت السفينة، عندما رجعت إلى القاهرة، عندما عدت من فوري إلى البيت، فقد دخلت غرفتنا وقبّلت الزهرة وغطيت بالقبلات الصورة التي لا أراها … ومع ذلك فقد فعل أصدقائي كل ما بوسعهم لتسليتي".

ويضيف طه في رسالته لزوجته: "عندما عدتُ، واجهت هذا الفراغ، والسرير الذي لا يزال على حاله، وسرير الصغيرة المغطى، والمهد الغائب… كان ذلك أمراً رهيباً. وكنت بحاجة للشجاعة لأقوم بخلع ملابسي… ولكن أنتِ، من يسهر عليكِ؟ من يُعنى بكِ؟ لو أنني قربكِ، لا لشيء إلا لكي أحمل لكِ مؤنس، وألُبس عنكِ أمينة، وأعطيك روح النعناع!"

ويقول أيضاً: "يستحيل عليّ القيام بشيء آخر غير التفكير بكِ. ولا أستطيع أن أمنع نفسي من البكاء كلما دخلت الغرفة؛ فأنا أجدك في كل مكان دون أن أعثر عليك… كانت الزهرة قد ذبلت، فوضعتها في العلبة التي تركتها لي لأضع فيها رسائلك، سأقبّلها كل يوم. لقد استحالت الغرف معابد، وعليّ أن أزورها كل يوم. ولو أنك رأيتني أخرج من غرفة لأدخل أخرى، ألمس الأشياء، وأنثر القبلات هنا وهناك".

ويختتم طه رسالته: "إني في طريقي لتبديد ثلاثة أشهر من عمري… هل أعمل؟ ولكن كيف أعمل بدون صوتك الذي يشجعني وينصحني، بدون حضورك الذي يقوِّيني؟! ولمن أستطيع أن أبوح بما في نفسي بحرّية؟! ستقولين لي: عليك أن تكتب لي، لكنكِ تعلمين جيداً أن الكتابة غير التحدث، وأن قراءة رسالة ليست هي الاستماع إلى صوت، ثم إنك تعلمين جيداً أنني كثيراً ما لا أقول شيئاً وإنما أتناول يدكِ وأضع رأسي على كتفكِ… ثلاثة أشهر … ثلاثة أشهر … فترة رهيبة. لقد استيقظتُ على ظلمة لا تُطاق، وكان لا بد لي من أن أكتب لك لكي تتبدّد هذه الظلمة. أترين، كيف أنك ضيائي حاضرةً كنتِ أم غائبة؟!"

"في مواجهة الأزمات"

لم تكن سوزان مجرد رفيقة لطه حسين في أوقات الرخاء والنجاح، بل كانت عموده الصلب في أوقات المحن والانكسارات، فمنذ بداية رحلتهما، كانت حاضرة في كل أزمة مرّ بها، تسانده بصبر لا ينفد، وحب لا يتزعزع، فحين أرهقته العزلة، كانت صوته للعالم، وحين داهمته خيبات الواقع، كانت يده التي تُمسكه عن السقوط، تحمل معه أثقال المسؤولية، وتقفت إلى جواره يوماً بيوم، تُخفّف آلامه، لتزرع فيه أملاً جديداً، حتى صار وجودها سر صموده، ورفقتها درعاً يقيه من قسوة الأيام.

تحدثت سوزان في مذكراتها عما تعرّض له طه حسين من أهوال بسبب السلطات الدينية الإسلامية، حين اتُخذ الأزهر قراراً بحظر كتابه عن "الشعر الجاهلي" في عام 1926، بعد أن اعتُبر "خطراً وغير مقبول"، لأنه شكّك في تقاليد وقيم التراث القديم، الذي اعتبره بعض رجال الدين غير قابل للنقاش وتهديداً للعقيدة، وفضّل على ذلك قراءته العقلانية المستندة إلى دراسته النقدية للأدب العربي قبل الإسلام.

ويقول طه في كتابه: "شككت في قيمة الأدب الجاهلي وألححت في الشك، أو قل: ألح عليَّ الشك، فأخذت أبحث وأفكر، وأقرأ وأتدبر، حتى انتهى بي هذا كله إلى شيء إلا يكن يقيناً فهو قريب من اليقين؛ ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تُمثل حياة الجاهليين".

وبعد أن هدأت تلك العاصفة الفكرية، أخذته سوزان إلى إحدى القرى في منطقة "هوت سافوا" الفرنسية ليستعيد عافيته ويُشفى من مرارته، وهناك، في غضون تسعة أيام فقط، كتب الجزء الأول من سيرته الذاتية "الأيام"، وفي عام 1932، وبسبب معارضته الشديدة لتسييس منح الدرجات الفخرية في الجامعة التي كان يُدرّس فيها، فُصل من عمله، ليجد نفسه عاطلاً عن العمل، ولخّصت سوزان بمرارة قدر ما كان يعانيه طه قائلة في مذكراتها: "كان طه يدفع غالباً ثمن جريمته أن يكون إنساناً حراً".

وتقول: "لم يكتفوا بطرده من الكلية التي كان عنواناً لعزتها وكرامتها وقوةً نابضةً فيها، وإنما أرادوا أيضاً إحراق كتبه، فأخذوا منه بيته الذي يسكن فيه، وأغرقوه بالشتائم، وحاولوا أن يحرموه من كل وسيلة للعيش بمنعهم مثلاً بيع الصحيفة التي كان يصدرها، وبإنذارهم البعثات الأجنبية في مصر بالكف عن أن تقدِّم له عروضاً للعمل".

ويسلط هذا المثال، من أمثلة عديدة، الضوء على أن حياة سوزان مع طه لم تكن عالماً مليء بالسعادة، فهي تقول متذكرة ما قاله لها في ذات مرة: "إننا لا نحيا لنكون سعداء"، وتعلق سوزان على تلك المقولة: "عندما يكون المرء شأن طه، فإنه لا يعيش ليكون سعيداً، وإنما لأداء ما طُلب منه"، ثم تعود إلى كلمة قالها طه لها في ذات مرة: "لعل ما بيننا يفوق الحب".

وتضيف: "كنا على حافة اليأس، ورحتُ أفكر: لا، إننا لا نحيا لنكون سعداء، ولا حتى لنجعل الآخرين سعداء، لكني كنت على خطأ، فلقد منحت (أنت) الفرح، وبذلت ما في نفسك من الشجاعة والإيمان والأمل. كنت تعرف تماماً أنه لا وجود لهذه السعادة على الأرض، وإنك أساساً، بما تمتازُ به من زُهد النفوس العظيمة، لم تكن تبحث عنها، فهل يُحظر عليّ الأمل بأن تكون هذه السعادة قد مُنحت لك الآن؟"

وعلى صعيد حياتهما العائلية داخل منزلها يصف مؤنس طه حسين بُعداً آخر، نقلاً عن حديثه المنشور في مجلة اليونسكو، السابق ذكرها، عن سؤال لطالما راود البعض: ما هي لغة الحوار داخل منزل طه حسين أكانت العربية أم الفرنسية؟، ويقول ابنهما: "كنا نتحدث الفرنسية دائماً في المنزل. لم تتعلم والدتي العربية بشكل حقيقي. كانت تتحدث بها بدرجة كافية للتسوق والتعامل مع مواقف الحياة اليومية".

ويضيف: "أعتقد أن والدي كان سعيداً باستخدام الفرنسية في المنزل. لقد كتب مقالات ومحاضرات بالفرنسية، ولكن ليس بدافع ميول شخصية بقدر ما كان استجابةً للطلبات. كانت العربية هي اللغة التي يفكر بها ويشعر من خلالها. ولم يبدأ بنقل أفكاره ومشاعره إلى لغات أخرى إلا لاحقاً".

"رحيل دون افتراق"

عندما فارق طه حسين الحياة في 28 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، لم يكن الحزن عند سوزان مجرد دموع أو غياب، بل انطفاء نور رافقها ما يزيد على نصف قرن، وكتبت تصف نهاية مشواره معها في مذكراتها: "لم يكن يبدو عليه المرض إطلاقاً ذلك السبت 27 أكتوبر/تشرين الأول، ومع ذلك، ففي نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر شعر بالضيق. كان يريد أن يتكلم، لكنه كان يتلفظ الكلمات بعسر شديد وهو يلهث. ناديت طبيبه والقلق يسيطر عليّ. لكني لم أعثر عليه، فركبني الغم، وعندما وصل، كانت النوبة قد زالت، وكان طه قد عاد إلى حالته الطبيعية".

وتضيف: "ثم جاءت الليلة الأخيرة. ناداني عدة مرات، لكنه كان يناديني على هذا النحو بلا مبرر منذ زمن طويل. ولما كنت مرهقة للغاية، فقد نمت، نمت ولم أستيقظ، وهذه الذكرى لن تكفَّ عن تعذيبي".

توفي طه وتوقف القلب إلى الأبد، وتتذكر سوزان وفاة رفيق عمرها قائلة: "جلستُ قربه، مرهقة متبلدة الذهن وإن كنت هادئة هدوءاً غريباً (ما أكثر ما كنت أتخيّل هذه اللحظة المرعبة!) كنا معاً، وحيدين، متقاربين بشكل يفوق الوصف. ولم أكن أبكي - فقد جاءت الدموع بعد ذلك - ولم يكن أحد يعرف بعد بالذي حدث".

وتقول: "كان الواحد منّا قِبَلَ الآخر. مجهولاً ومتوحداً، كما كنّا في بداية طريقنا. وفي هذا التوحد الأخير، وسط هذه الألفة الحميمة القصوى، أخذتُ أحدّثه وأقبّل تلك الجبهة التي كثيراً ما أحببتها، تلك الجبهة التي كانت من النُبل ومن الجمال بحيث لم يجترح فيها السن ولا الألم أي غضون، ولم تنجح أية صعوبة في تكديرها … جبهة كانت لا تزال تشع نوراً".

لم تكن قصة حب سوزان بريسو وطه حسين مجرد لقاء جمع بين رجل وامرأة، بل كانت رحلة عمر امتزج فيها العقل بالعاطفة، والصوت بالنور، والاختلاف بالاتحاد، كانت سوزان عينيه التي لا تُبصر، وصوته الداخلي الذي لا يصمت، كانت ملاذه في العُزلة، ورفيقته في النجاح وفي قسوة الأيام.

أما هو، فكان حكايتها الثريّة التي كتبتها بالحب وبالاختيار الحر، في بيتهما، اجتمع الشرق بالغرب، والإسلام بالمسيحية، والفرح بالألم، أصبح بيتهما وطناً للروح والمعنى، وبعد رحيله ظلت سوزان شاهدة على حب لا ينطفئ، حاضنة لذكرى رجل، صنع النور من العمى، والحياة من الكلمة.